受付時間 9:00~18:00

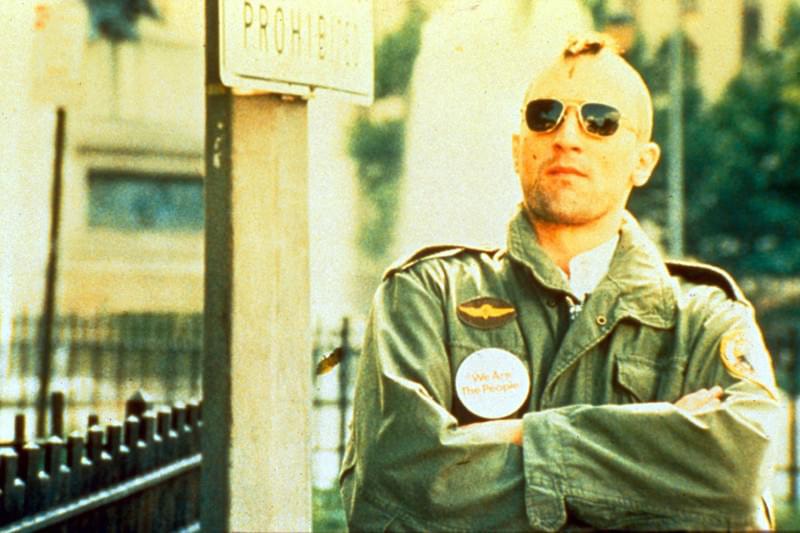

#184 「タクシードライバー」

最近、NHKドラマ「いつか無重力の宙へ」でタクシー運転手役の生瀬勝久さんが脇役でもポイントポイントで重要な意味と役割を担っているのを感じた。そう、タクシー運転手は、まさに多くの多様な人々の人生を垣間見ることができる、そして時にはその人生に少しだけ介入することができ、その人生を時には大きく変えてしまうことができる存在だったのだ。マイカーを持つと途端にタクシーに乗る機会が減ってくるが、たまに乗るときはできるだけ会話をするようにしている。

映画「タクシードライバー」を実に約50年ぶりに見た。前回見たのが封切り直後の高校生の時で1976年。アカデミー賞の多くの部門にノミネートされた秀作という触れ込みで、当時映画少年だった私は先ずは食いついてみたのだが、正直頭が混乱し、しかも暗く後味の悪い感情しか残らず、どこがいいのかよく理解できなかった(あるいは高校生の私に理解できないところが逆に評価に値するのかとも勘ぐってみた)。中でも印象に残っていたのが、主人公のトラビス(ロバート・デニーロ)が全身に武器を装着して、身体を鍛え上げるシーンだった。「臨戦態勢」にしていた場面だ。

約50年後に改めてこの映画を見てみて、学生の時に比べると細部にわかるところが増えた。とにかく全編を通して流れているのが「ヴェトナム戦争も終盤に差し掛かった当時のアメリカ、その中心である大都市ニューヨークのうずめく欲望と無秩序と暴力と狂気。そしてその「狂気」に重なっていく「凶器」。そう、この映画のテーマは「狂気と凶器」かもしれない。トラビスにとってのその二つのキーワードはすべてタクシーの中で見聞きしたことから始まっている。タクシーから始まった「狂気と凶器」はエスカレートしていくが、最後はトラビスの「実は意外に根はやさしい」性格を垣間見て、水戸黄門のエンディングのように一件落着となって終わる、実はハッピーエンドの映画のようだった。これは50年間、完全に気づいていないことだった。こんなに暴力や血を見せながらハッピーエンドというのもいかがかと思うが、当時のヴェトナム戦争の間のアメリカはこんな感じだったのだろう

今のアメリカでは、さすがにこれほどの混乱や狂気は見られないだろう。いや、逆にコンプライアンス文化が発達しすぎて(その影響を日本は受けていると言える。なんでもアメリカに「右に倣え」だから)表向きは静かで秩序ある姿が大きいはずだ。その反面でネットでの顔を見せない暴力や凶器は氾濫しているが。そちらの方がある意味怖いと思う。

しかし、あのテナーサックスで奏でる憂いをおびたメロディーは、まさにニューヨークのディープな姿を象徴している気がする。知らんけど。行ってへんけど。 (写真:「タクシードライバー」一場面、映画.comより)

コメント