受付時間 9:00~18:00

#178 「名曲百選、いや三選(シンフォニー編)」

いやはや、最近は「トピックに困ったときの名曲頼み」になっているようです。と言いますか、この題材で書いているときは少し肩の力が抜けてホッとします。やはりブログを続けるというのは、なかなか一筋縄ではいきません。小説家や芸術家のように生みの苦しみを味わうほどではありませんが、楽しいばかりでは済まないこともあります。

それで今日は「シンフォニー編」、ほとんどのジャンルの音楽は聞きかじっていることは幾度となく書きましたが、それだけにその知識はどうしても「浅く広く」なってしまいます。「そのジャンルでは誰にも負けない、うんちくを語りだせば丸一日あっても足りない」などというのは音楽のみならず、他のどんな分野においてもないような気がします。はてさて「浅く広く」がいいのか「深く狭く」がいいのか私にはわかりませんが、たまにもうちょっと深く語りたいなあ・・・と虚しい思いをすることはあります。

さて、シンフォニー入門は、私はまずベートーベンから始まりました。中学のころかと思いますが、歌謡曲やフォークを聞く傍ら、昔のコンポーネント型ステレオでときに大音量で「運命」を流していました。ジャジャジャジャーンです。なぜベートーベンだったか定かではありませんが、とっつきやすかったのかな。しかしこのころに思ったのは、結構印象的なフレーズだけ有名になる曲でも、他の楽章もいいなあ、そしてそれが4楽章としてちゃんと意味を持って流れていって、全体として曲になっている(まあ当たり前ですけど)ということです。ベートーベン先生は「運命」「田園」、7番、「合唱付き」あたりをよく聞きました。ベートーベンを一通り聞くと、それ以降はなぜか映画音楽や洋楽ポップスに傾倒初めて、クラシックが薄れていく時期を迎えるのです。

クラシック音楽は大学の時や会社員になってからも断片的に聞くことはありましたが、本格的に復活したのはシンガポール駐在時代で、ほぼ毎週の週末はビクトリアホールに通い、SSO(シンガポール交響楽団)の定期演奏会を堪能していました。まあ後にも先にもあんなにセレブな生活をしたのは例がなかったですね。いい経験をさせてもらいました。クラシックを聴くだけではなく、「生で聞く」しかも「頻繁に聞く」そして「どの楽器がどこからどんな音を奏でてどう絡んでいく」そんな発見と学びを初めてさせてもらったのは全く貴重なことでした。そのような機会が与えられたことに感謝しています。

肝心の名曲三選の紹介が短くなりそうです。私にとっての三選は

ラフマニノフの交響曲第2番

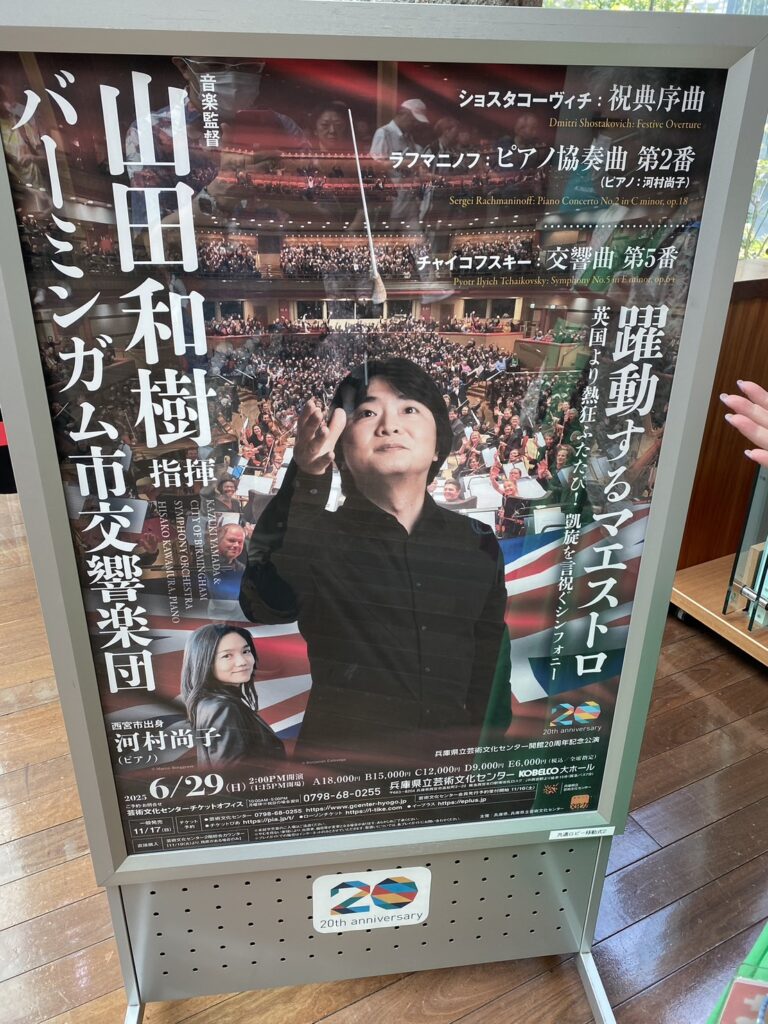

チャイコフスキーの交響曲第5番

シベリウスの交響曲第2番 でしょうか。

チャイコフスキーは最近の流れで長年一位の座を確保していた6番を追い抜きました。第5番は今、一時のブームを迎えているようです。第4楽章で突如エンジンがスロー回転するところはたまりませんね。

ラフマニノフはシンガポールにいたころからも結構頻繁に聞きました。テレビドラマで挿入歌になっていたことが一つのきっかけだったと思います。あの草原で草が風になびくような弦楽器の「ウェーブ」がたまりませんね。

シベリウスの第2番が最も最近のヒットです。第1番もいいですが、シベリウスの才能は最近まであまり知りませんでした。なんでしょう。神秘的なものを感じます。

コメント