受付時間 9:00~18:00

#141 「共生社会?」

お気づきのように、タイトルの最後にクエスチョンマークがついているのがミソです。いえいえ、共生社会という言葉を揶揄したり問題にしたりしているのではありません。この言葉は、今の社会における一つのキーワードであり、理念であり、目標であるのは間違いないからです。

では、なぜクエスチョンマークかというと、去年から施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の中の「共生社会」の言葉の意味について、いろいろと考えてしまうからです。なぜわざわざ共生を目指すかというと、明らかにその前提として、もともと「別の物である」から、そのものと共生を目指すという考えがあるのかなと思ってしまうからです。

例えは良くないかもしれませんが、「野生動物との共生社会」とか「人工知能との共生社会」とかいうのであればわかります。それらは明らかに別の種類の物であるからです。例えば、野生動物は時に人に危害を加えたり、農作物を荒らしたりするので今の人間には害獣と思われている節があります。しかし、同じ気候変動にさらされている生き物同士、これからは仲良く「共生社会」を作っていこう、なんていうことを唱える人がいれば、それは「目指すべき共生社会」と言っても違和感はありません。

「認知症ケアのことはその歴史から学ぶ」とよく言われます。歴史の中では、認知症の人は「呆け老人」として間違いなく「別の物」として扱われていました。いろいろな文献で認知症の人の歴史のことがわかりますが、宮崎和加子さんの「認知症の人の歴史を学びませんか」(中央法規出版2011)では、その歴史を大変わかりやすく学ぶことができます。今、私たちが携わっている認知症ケアは、ずっと昔からそのころまでの認知症の人を分離・隔離してきた負の歴史を修正していく学問といってもいいかもしれません。そして、その修正の学問も最終段階に入ってきているのかもしれません。もうそろそろ仕上げに入る、そのために出てきたのが「認知症基本法」のような気がします。

認知症が、他の病気とは異質であると感じるのは、「社会生活に支障をきたすような状態」として括られて分けられてきたことです。これには、明らかに、過去に「呆けてわけのわからないことをする人たちが分離・隔離されてきた」歴史上の名残りがあるからだと思います。同じく、日本にも神経難病の人がいて、パーキンソン病、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄小脳変性症とかそれぞれ別個の病気があって、合わせて50万人いるとします。生活にはかなりの支障が出て、生きづらさを抱えていることに違いはありません。しかし、これらの人々は「神経症」とか「神経難病症候群」とか括って語られることは聞いたことがありません。

認知症の人も、将来は「アルツハイマー病の人」「レビー小体型病の人」とかそれぞれの病気の名前だけで呼ばれるようになるでしょうか。そうすると「認知症」と括られることはなくなり、自然と「認知症ケア」とか「認知症介護指導者」とかいう分野も役割もなくなるかもしれません。「普通のことなのに、そうれがどうかしたの?」という感じで。そうすると、わざわざ「共生社会の実現」とか言わなくても、「今の普通の社会を良くしていこう」とでもいうのがテーマになっていくんじゃないでしょうか。もちろん「障害がある、障害がない」「男である、女である」「日本人である、外国人である」「金持ちである、貧乏である」などということも特に顕在化されることもなくなって。

でも「認知症ケア」がなくなったら、私の仕事も半分くらいはなくなるだろうなあ。それとこれとは別問題というわけにもいかないので、それはそれでいっか。

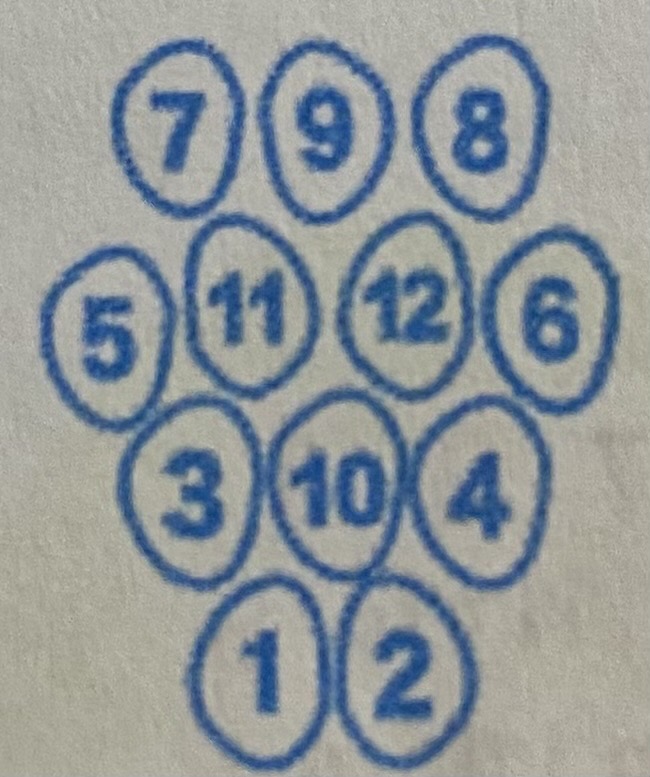

(写真:モルックのスキットルの並べ方)

コメント