受付時間 9:00~18:00

#132 「地域の電気屋さん」

昭和の時代には必ずいました、地域の電気屋さん。昭和から平成になって、私たちが日本に帰り、今の湊川に移り住んだ時も、まだ、すぐ近くには地域の電気屋さん、K電機さんがいました。そして、このような地域の電気屋さんは電化製品を売るのは後になっても、地域の家庭の「電気のことならおまかせください」的な機能が最優先で、小さな修理からちょっと大きめの設備工事、そしてお困りごと相談といったことまで何でも請け負う頼りになる存在でした。そして、この電気屋さんがあるから電気のことなら大丈夫、安心という気持ちにさせてくれていました。

妻の故郷の町でも、義父は「電気のことはO電機」といつも信頼して任せていましたし、私の父も(すぐ近くではなかったようですが)電化製品はいつもK電機(別のKです)と、すぐにその名前を出すのが通例でした。電気屋さんから「御用聞き」に来ることはあまりなかったと思いますが、例えれば、三河屋さんがお得意さんの家に御用聞きに回るような、そんな店と客の信頼関係ができていたのでしょう。

時代は変わり、何でもかんでも昭和回顧し、「昭和は良かった」とつぶやくほど私はまだ高齢ではありませんが、昭和平成令和と三時代を渡ってきたさすらいの渡り鳥として、「いいものは良かった」(当たり前のことですが)と感じています。その代表格が「地域の電気屋さん」でしょう。

今は軒並み、大型家電量販店が全国各地津々浦々に進出して、若干小さな町でも何十台何百台の駐車場を兼ね備えた店舗があるのは驚くことではありません。製品の購入に関しては選択肢の幅が圧倒的に増えましたし、なにより「価格破壊」をうたい、各店舗の値段競争でより安い製品を自分で見極めて買う時代になりました。何でもお勧めの電気屋さんではなくて、自己選択、自己責任で買い物をする時代になったということでしょう。

それはそれで大事なことかもしれません。なんせ「悪い買い物」をした代償は自分でかぶらないといけないのですから。電化製品の不具合にしても、小さな故障ぐらいは自分で対応しないといけません。大きなものはメーカーの保証受付や製品サービスセンターなどに電話して、なかなかつながらなかったり、担当をたらいまわしにされた挙句、メーカーと販売店の責任のなすり合いになって埒が明かなくなったり、諦めて新しいものを買うことになってりして。

何もかも地域の電気屋さんにおんぶにだっこだったからではなく、お互いの関係性で電機に関する不安が解消されるというのは、とてもありがたかったし、貴重な存在でした。なにより、顔が見える関係で、世間話もふんだんに含めながら「じゃあ任せましたよ」という信頼関係は、この何でもかんでも進化した時代には貴重だったと思います。

うちの地域のK電機さんはいつの間にか店舗をたたんでおられました。今はどうされているのでしょう。

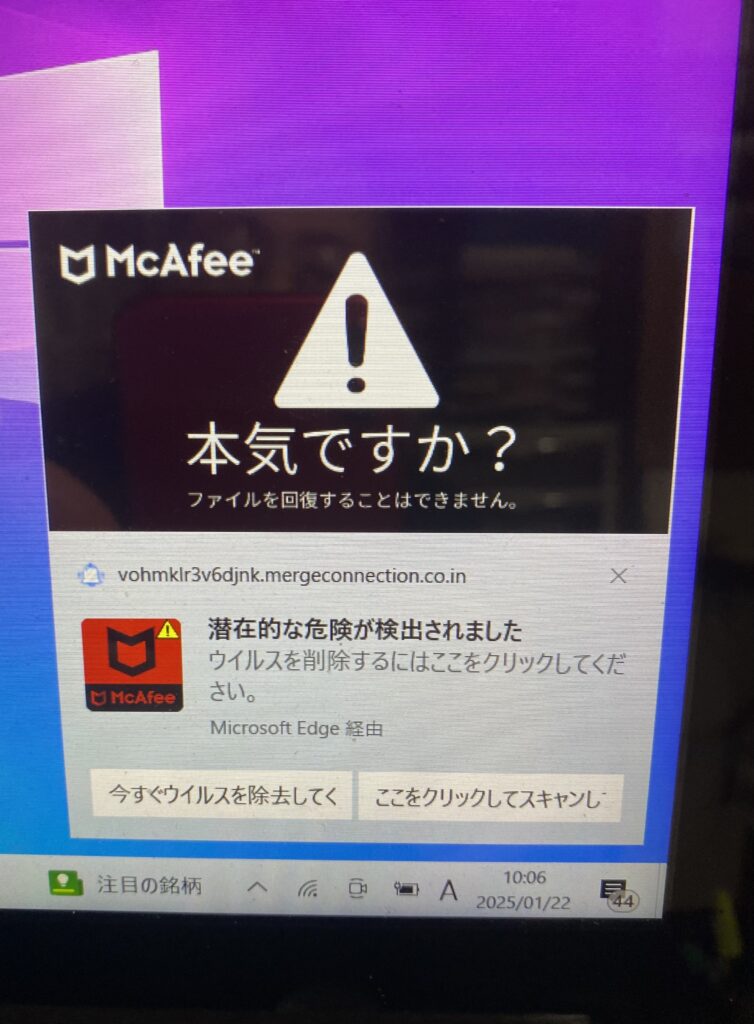

(写真:今こういうのは、どこに聞けばいいんだろう)

コメント